前回は、人を襲う熊を殺すべきか、殺してはいけないのか、という、結論がないテーマについて、前段で書きました。

ざっくり言えば、近所の人が襲われたり、食い殺されたり、収穫寸前の果物を熊に食べつくされ破産寸前の農家がある。そんな地域からは「可哀そうだけど、人間が生きるためには仕方がない。山へ帰せばいいじゃないか、というが、いったん集落に食べ物があると知った熊は必ずまた来る。熊を駆除するか、人間が食われるかだ」といった切実な意見が多いようです。

逆に、クマに襲われる心配がない、自分の生活に何の影響もない都会の人たちの中には、自分自身は絶対に安全なわけですから「可愛い熊を殺すなんて信じられない」「自業自得だ」「人間が山林をどんどん開墾して住宅を創った結果、熊の生息地を奪った。熊は犠牲者だ。人間が悪い」といった意見も見られます。

立場が違えば、意見も違うという典型例です。もう、絶対に合意点が見つからない状況になっています。

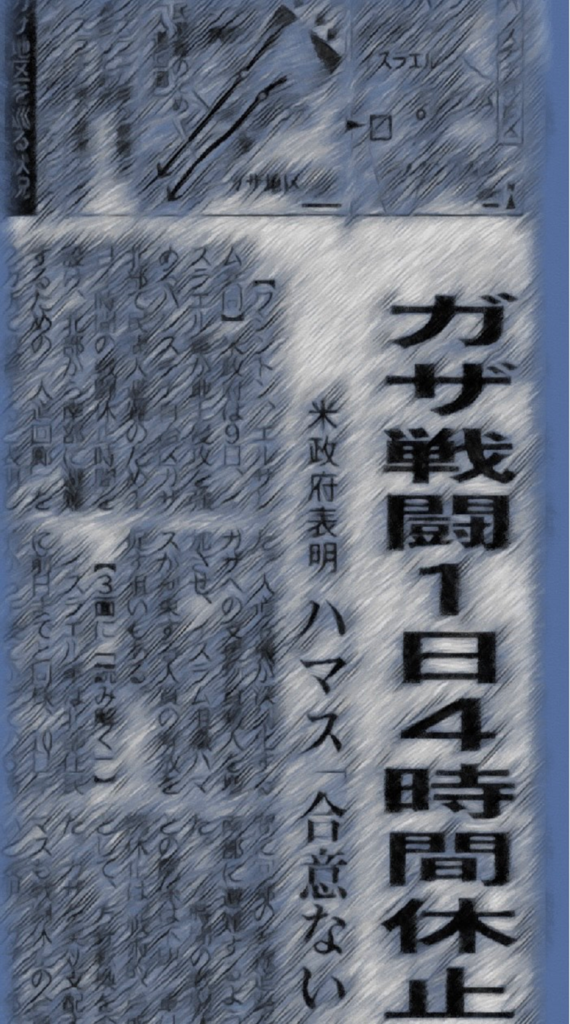

さて今回は、熊ではなく、人間の話です。今、イスラエルのガザ地区で起きている悲劇。私たちに届けられる情報は、果たして本質を突いているでしょうか。正しい報道だ、フェイクだ、という前に、私たちはもっと考えなければならないことがあります。

それは、「そもそも、なんで、イスラエルとパレスチナの人々は、21世紀にもなっているのに、いつまでも殺し合いをしているの?」「いい加減、殺し合いはやめたらどうなの?なんで、平和にできないの?」という素朴な疑問について、どこのメディアもほとんど報道していないからです。

今回の紛争を、この1か月程度の、「短期的」な視点で見てみましょう。

10月7日早朝、ガザ地区を支配しているイスラム過激派「ハマス」が、突然イスラエルにロケット弾を撃ち込む奇襲攻撃を開始。これによってイスラエルの市民が多数死亡しました。何も悪いことなどしていない、ごく普通の市民がいきなり殺されたのです。その中には子供もいます。一説には4000人が殺されました。それはロケット弾が狙ったのが軍事施設ではなく、一般市民が暮らすエリアだったからです。無差別攻撃だったのです。

さらに、ロケット弾攻撃と相前後して、ハマスの戦闘員が次々にイスラエル側に侵入。多くの市民を誘拐しました。まるで北朝鮮です。しかも、さらわれた人の中には、イスラエルとパレスチナの抗争とは何の関係もない外国人も含まれています。一般市民や外国人をさらってしまえば、「人間の盾」として、その後の戦闘や交渉を優位に進められるという計算がハマスにあったのでしょう。

この1か月だけを見れば、ハマスが突然ロケット弾を撃ち込んで、何の罪もないイスラエル市民を多数殺害し、しかも、何の関係もない外国人までも誘拐して、人質に取ったのですから、どう考えてもハマスが悪い。先に手を出したのはハマスであり、しかも、軍人ではなく民間人を虐殺したのですから、イスラエルが激怒するのは当たり前です。

「ハマスって、なんてひどい連中だ」「ここのところ平穏な状態だったのに、なんで泥沼化するのが分かり切っている奇襲をしかけるんだ」「やるんなら、2つの民族同士でやれよ。外国人を巻き添えにするなんて卑怯だ」という感想を持つ人が多いと思います。

では現在はどうか。

もともと戦闘能力では、圧倒的にイスラエルが上です。話にならないぐらい戦力の差がある。連日猛爆撃をすれば、かつて、米軍が日本本土の都市を焼き尽くしたように、ガザ地区に住む多数のパレスチナ市民が亡くなり、街は破壊されてしまいます。しかしハマスは真正面から馬鹿正直に反撃はしない。地下にこもってゲリラ戦を展開するでしょう。ハマスは国際的に攻撃することを許されない病院を盾にしている。病院には患者や新生児がたくさんいる。そこは攻撃できないだろう。だからこそ、ハマスは病院の地下に、迷路のような地下基地を作っているそうです。

しかし復讐心に燃えるイスラエルは、ハマスを叩きたいために、病院を攻撃しています。「4時間以内に避難しろ」と言うけれど、動かすことができない重病患者、重傷患者もたくさんいるのです。普通の感覚では、そうした患者を巻き添えにするような病院攻撃はやるはずがない。でも現在、攻撃している。これは、ハマスにとっても誤算だったでしょう。

この部分だけを切り取れば「奇襲を受けた復讐心は理解できるけれど、いくらなんでも、病院を攻撃しちゃいかんでしょう」「重病人も含め、全員転院させた後に、病院の地下に突入すればいいじゃないか」と、イスラエルに対し「やり過ぎだ」と言う感情を抱く方が多いと思います。

ともかく、イスラエル側も、パレスチナ側も、双方を激しく憎み、嫌い、ののしりあい、実効的な和平の道は生まれそうにない、という印象を持ちます。

では、なぜ、何十年にもわたって、憎みあうのか。いい加減、握手しろよ、もう21世紀なんだぞ、と言いたくもなる状況が、なぜ生まれたのだろう。

そこです!

今の報道は、「なんで、こういうお互い憎み合う構造が生まれてしまったのか」という視点での記事が見当たらない。なぜか。それは、ジャーナリストなら、その理由は知っていて当たり前だからです。

でも、一般的には、知らない人の方が多いのではないか、と私は思います。特に若い人は新聞も読まないし、テレビの国際ニュースも見ない。ロケット弾が着弾し、爆発し、逃げ惑う子供たちの映像はスマホで見るけれど、「すげえなあ」「ひどいなあ」「可哀そう」「こわいよねえ」で終わっているのではないでしょうか(勝手な推測でごめんなさい)

これではいかん。ということで、今回は、本題の南極の話にも通じる「情報が足りないことに恐ろしさ」をテーマに、「なんで、こういう、無茶苦茶なことになったのか。責任者、出てこーい!」という話から入ります。

ずばり、こんな無茶苦茶な状態を生んでしまった責任者はイギリスです。

「は?なんで?イギリスが何の関係があるの?」

まあ、これまでの経験から、若い人の反応は、たいていこんな感じです。

別に若者がバカになったわけではない。情報を与えられていないだけです。

ともかく、学者やジャーナリスト、中東史に興味がある方を除き、意外に知らない諸悪の根源。それがイギリスなのです。だからほら、今回の紛争でも、イギリスはほとんどコメントせず、身を潜めている感じでしょ?

それでは、わかりやすく、「どうして、こういうことになったのか」の歴史を振り返ります。

元々、今のイスラエルがあるあたりは、昔から「パレスチナ」と呼ばれていた地域で、そこに昔から住んでいた民族が「パレスチナ人」です。

しかし、歴史をもっとさかのぼると、このパレスチナの地には、もともとは「ユダヤ人が住む国」があったのです。ところが、ここにローマ帝国が攻め込んできた。あっという間にユダヤ人の国は滅び、「国」を失ったユダヤ人の生き残りは、欧州や中東各地など、世界をさまようことになったのです。

ユダヤ人は長い間、差別を受け、迫害されてきました。しかし、金貸し業など、金を稼ぐのはうまかった。シェークスピアの「ヴェニスの商人」に出てくる悪辣な商人、シャイロック。彼もユダヤ人です。「金を返せないなら、お前の肉1ポンドをよこせ」と残酷な要求をしたものの、相手から「肉は1ポンドやるが、血の一滴でも流れたら約束違反。お前の財産は没収だ」という大逆転、という、えらく屁理屈の多い名作ですが、ま、それは置いといて。

いくら金持ちになっても、「母国がない」のはつらい。で、「元々、パレスチナ地方には『ユダヤの王国』があったんだから、あそこは俺たちの『母国』だ。あそこに戻ろう」という運動が起きます。19世紀のことです。

しかし、そこにはもうパレスチナ人が住んでいる。これはまずい。

パレスチナ人からすれば、「あんたたちユダヤ人は出ていったんだから、ここは、後から来た俺たちパレスチナ人の国になってんだ。勝手に戻って来るんじゃない」となる。

さあ、どうする家康、じゃなかった、どうするユダヤ人。

そこで暗躍するのが、イギリスなのです。悪者登場。

1914年に第1次世界大戦がはじまります。戦争は多額の金が要る。イギリスも、植民地時代のようなかつての栄光はなく、戦う金が足りない。そこで目を付けたのが、ヨーロッパ一の大富豪、ロスチャイルド家。ユダヤ人で、巨万の富を得た、世界一の金持ち。そこから戦闘資金を引き出そうと画策した。

「ねえ、ロスチャイルドさんよ。イギリスは戦費が足りねえんだよ。金、くれよ。そしたら、あんたらユダヤ人が欲しがっている、あのパレスチナ地方。あそこに、ユダヤ人の国を作っていいからさあ。イギリスも応援するし」

自分の国を作りたいというユダヤ人の悲願を、まんまと利用したわけですね。これを「バルフォア宣言」といい、イギリス政府は、パレスチナにユダヤ人の居留地を建設することを認める、とユダヤ人に約束したわけです。1917年のことです。

ところが、その2年前の1915年。裏で、とんでもない陰謀が交わされていたのです。

この頃、イギリスはオスマン帝国に手を焼いていました。14世紀から600年も続くこの強大な帝国は、今のイスラエルを含むアラブ地方を実効支配していた巨大国家です。第1次大戦でドイツと戦うだけでもお金が足りないイギリスに、オスマン帝国とも戦う余裕はないし、ばからしい。

そこでイギリスは考えた。

「そうだ。現地の中東にいるアラブ族をだまして利用しよう。あいつらに『オスマン帝国と戦ったら、アラブの独立国家を作ってよい』ってエサを与えれば、連中は闘うだろう。それがいい、それがいい」

こうして、何も知らないアラブ族は、アラブ民族の独立国家ができるものと信じて、オスマン帝国と戦うわけです。これが「フセイン・マクマホン協定」と言われるものです。

おかしいでしょう?

片方では「イスラエルの国を作っていいよ」

片方では同じ地に「アラブの国を作っていいよ」

これが、イギリスの二枚舌外交と言われるもので、歴史的にも批判されています。

しかも、これだけではなかった。さらに密約があったのです。

それは「最後には、このエリアは、イギリスとフランスで山分けしようぜ」

これぞ、歴史に残るイギリスの「三枚舌」外交。ひどい外交の典型です。

矛盾する宣言や協定や、密約がグジャグジャになっているから、どうにもなりません。

しかし、大きな転機が訪れます。それはナチスによるユダヤ人大虐殺です。

さすがにこれは非人道的行為の極みだということで、世界の世論がユダヤ支持に傾きます。

まず、1947年の国連総会で、とりあえず、パレスチナの地を、ユダヤ人とアラブ人の2つに分けました。

これで平和的に棲み分けができればよかったのですが、そうはいかなかった。

翌年、ユダヤ人がイスラエル建国を宣言したのです。

しかし、そんなことをすれば当然パレスチナ側は怒る。周辺のアラブ諸国がイスラエルを攻撃しました。これが第1次中東戦争です。

その後も、何度も何度も衝突が起こり、終わりの見えない戦いが続いているのです。

歴史に「もし」はタブーですが、もしイギリスが三枚舌外交をやらなかったら、こういう不毛の戦いは生まれなかったかもしれない。

ユダヤ人も、アラブ人も、好きで殺し合っているわけではない。「君たちの国だからね」という、イギリスの甘言にだまされた結果、同じ場所に、まるで2つの国ができてしまった状態になったのです。

武力では圧倒的にユダヤ人=イスラエルが強い。パレスチナ人は、どんどん追い払われ、現在の、ガザ地区と、反対側のヨルダン川西岸地区に押し込められている状態なのです。

もしイギリスの三枚舌外交がなければ、平和な状態でユダヤ人とパレスチナ人が、同じ権利で共存できたかもしれませんが、「もしも」は歴史のタブー。もはや時計の針を戻すことはできないのです。

遠く離れた日本に住む私たちは、そういう歴史をなかなか知ることがないので「まったく、どんだけ憎み合えばいいんだよ」「子供たちのためにも、大人がちゃんとやれよ」「殺されたから殺す、じゃ、永遠に解決しないじゃん」と思ってしまいます。

そういう日本人だって、「なんで、日本にいる在日韓国人を差別するんだよ」「アイヌの皆さんを差別するような国会議員がなぜ威張っているのだ」「同性愛の人がそばにいるのは気持ちが悪い、なんて発言する公務員がいるのは信じられない」などと批判されているのですよ。

イスラエルとハマス(パレスチナ)との血で血を洗う争いに話を戻すと、そういう「そもそもの原因」を、なぜメディアは報じないのか。かつて私もその世界にいただけに、どうも腑に落ちない。目の前のことに追われているだけでは、報道の質が落ちるのですが、おそらく要員も減らされ、日々の取材だけで精いっぱいなのかもしれません…。

余談になりますが、私は映画好きで、名作「アラビアのロレンス」に感動したものです。小学生か中学生のころ、映画館で観たのですが、アラブの部族の独立のために、イギリス人なのに、自ら先頭に立って、オスマン帝国(当時は、単純に悪い奴としか思っていませんでしたが)と戦い、勝った。

アラブの独立のために、命がけで戦ったイギリスの英雄だ。そんなふうに、尊敬のまなざしで、主人公のピーター・オトゥールを見つめていたものです。

それが、なんと、イギリスの三枚舌外交のお先棒をかついだ英国陸軍の軍人で、スパイだったとは!

一見、アラブの味方のような顔をして、その実、イギリスの国益のためにアラブ人を利用した男だった。ま、詳しく検証すれば、彼も苦悩していたとか、軍人なんだから仕方ないんだ、とか、あるんでしょうが、純朴な少年の憧れの存在が、まさか、そんな卑劣なことをしていたとは、…。と、この事実を知った時は、ショックから立ち直るのにかなりの時間を要しました。

つらつら書いてきたことから言えるのは、「情報ってやつは、片方から見ただけじゃ、真実は見えない」「思い込みほど危険なものはない」「なぜそうなったのか、そこを考えることが大切」ということです。

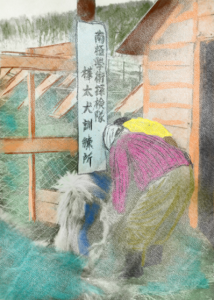

という、今回もめっちゃ長い前置きになりましたが、今回は、南極で、なぜ、犬たちが昭和基地に置き去りにされてしまったのか。なぜ、一緒に宗谷に乗せて日本に帰してあげなかったのか、について、書きます(おそらく半分だけ)。

私たちは、ともすれば「1年間、何もない極寒の南極で生き延びた奇跡の犬、タロとジロは偉かった」という「よかった、よかった」で思考が停止しています。しかし、本当にそれでいいのか。もう少し考えることがあるんじゃないのか。そう思い、この問題について、以下に書こうと思います。

歴史的事実をまず、把握しておきましょう。

1957年2月15日。第1次南極越冬隊が、昭和基地で越冬開始。隊員11名。オス犬18頭、メス犬1頭、ネコ1匹

1958年1月3日。昭和基地まであと140キロに迫っていた、第2次越冬隊を乗せた「宗谷」が分厚い氷にはさまれ、身動きできないまま、巨大な氷の塊ごと、西へ流され始める。

2月1日。宗谷のスクリューが1枚破損。自力航行がヤバいことに。米国海軍のバートン・アイランド号が救助にかけつけ、2月7日に合流。

2月9日。宗谷を飛び立ち、昭和基地に飛んでくるはずの飛行機が飛ばず、その夜、緊急電が入る。「とにかく、明日、10日に、1次越冬隊を全員宗谷に収容する。2次越冬隊は16日までに送り込む」との連絡。

2次越冬隊がまず昭和基地に来るよう進言していたのに、なぜそうなったのか説明なし。しかも、6日間は昭和基地が無人になるわけで、基地に残す犬たち(2次越冬でも犬ぞり隊を使うため残留は決まっていた)は危険にさらされる。1次越冬隊は不安に包まれた。

2月11日。「2次隊が昭和基地に来てから、1次隊は宗谷に帰投したい」という願いは正式に却下され、1次隊11人は飛行機で順番に宗谷に収容された。その際、雌犬1頭と、その雌が生んだ8匹の子犬は、隊員が飛行機に乗る際に一緒に乗せてもらい、無事、日本に戻ることができた。(正確には、雌犬と2頭の子犬は2次越冬隊先遣隊が救出)

2月12日。第2次越冬隊の先遣隊3名が昭和基地に入る。

2月13日。バートン・アイランド号船長が「このままでは両船とも氷に閉じ込められる。2次先遣隊を収容し、外海に出て作戦を立て直すべきではないか」と、事実上の命令。

2月14日。2次越冬隊の先遣隊に、宗谷に戻るよう命令が下る。

2月15日以降。日本隊は、2次越冬をあきらめてはいなかった。さまざまな作戦が考えられ、成功率が計算されたが、どの作戦も実行不可能だった。

厳しさを増す気象状況。宗谷の損傷。船内に残された飲料水(乗船員の命につながる重要な水)を計算した結果、現在地にとどまっておられる期限は2月24日と決定された。

24日までにいったん氷がない外海に出て、そこから昭和基地を目指す作戦だった。

しかし、遠距離になるので、飛行機による物資輸送、人員輸送になる。悪天候の場合は実施できない。穏やかな天候に回復するかどうかが、すべてを決めることになった。

24日まで、連日、猛烈な吹雪が続き、視界不良。とても飛行機を飛ばすことなどできない環境であった。

2月24日、「第2次越冬断念。昭和基地は放棄する」という、日本の統合推進本部からの命令が届いた。宗谷は南極の氷を脱出し、一路、日本へと向かった。

2月11日に昭和基地に置き去りにされ、24日ですでに13日が経過していた。犬たちは、零下30度の外で、鎖につながれ、首輪で逃れられない状態で、数日分の食糧を目の前に置かれたまま、見捨てられてしまった。

当時の新聞を検証すると、意外にも、現場の南極観測隊は、なんとかして第2次越冬隊を送りこもうと懸命な努力をし、作戦を立て、犬たちを救うための最大の努力をしていたことがわかります。しかし、予想不可能な悪天候のために、結果的には犬たちを見捨てることになってしまった。初めから見捨てるつもりなど、毛頭なかったのです。

しかし、国民感情はそうじゃない。「なんで犬を見捨てたんだ」「見殺しにするぐらいなら、初めから南極になんか連れていくべきじゃなかった」「自分たちだけのこのこ帰国するなんて、恥ずかしくないのか」という感情論が爆発し、「いや、そうじゃないんです。ちゃんと計画は立てていたんです。犬を見殺しにするつもりなんてなかったんです。天候が悪いんです」などと釈明するような空気はまったくなかった。隊員たちは頭を下げ、申し訳ありませんでした、と繰り返すしかなかったのです。

「かわいそうなカラフト犬たち」「安らかに眠れ」という、犬たちを悼む痛切な思いが日本中を包み込みました。だからこそ、1年後。それは、1959年1月14日のことです。昭和基地で、タロとジロが生きていたことが確認されたとき、日本中が喜びに沸きました。まさに20世紀の奇跡です。「頑張ったね、タロ、ジロ」「よくぞ何もない南極で生き延びた。偉かったぞ」。そんな声が日本列島にこだましたのです。

出版社は次々にタロジロ物語のようなものを出版し、ラジオや、当時ようやく街角に姿を見せたテレビ(当時は、自宅にテレビがあるのはお金持ち。多くの日本人は、電器店などに設置されたテレビを食い入るように見ていました)などでも紹介され、果ては、たしかレコードも発売されたように思います。ちょっと古い言い方ですが「タロジロフィーバー」が起きたのです。その後、高倉健主演の映画「南極物語」が空前の大ヒットとなり、日本のあちこちで涙の洪水が起きたのです。学校でも「タロ、ジロは頑張った。えらいだろう。お前たちも、見習ってしっかり勉強を頑張れ」と担任に言われた記憶があります。それほど、日本中に感動と喜びをタロジロは与えてくれたのです。

それはいいことです。しかし、そのうち、情報が偏り始めます。

そもそも、置き去りにされたカラフト犬は15頭いたのです。その中から、生き延びたタロジロは確かに偉い。よく頑張った。

でも、他の犬は?

ほら、この時点で、多くの人が、「そういえば、他の犬のことなんて考えたことなかった」「ていうか、私、犬たちの名前も知らない」。ひどい場合は「えーっ、タロジロだけが置き去りにされたんだと思ってた~」という声もあったりします。

それは無理もないのです。情報が偏っているから。「タロとジロ」。事実上、それしか情報がないからです。

「ガザ地区とイスラエルの抗争」のそもそもの原因を知らない若者が多い、と書きました。それは授業の世界史が、それ以前で終わっているから。つまり、情報を与えられていないのだから、無理もないのだと。

この犬たちの件も同じだと思うのです。

タロとジロは、教科書にも出てくるくらい有名。映画になるほど有名。だから、なんとなく多くの人が知っている。

でも、他の犬たち。鎖につながれたまま飢え死にあるいは凍死したゴロ、モク、ペス、ポチ、紋別のクマ、アカ、クロのことを知る人はほとんどいない。

首輪から逃れることはできたが、どこかへ逃げてしまい、どこかで死んでしまった風連のクマ、ジャック、シロ、デリー、アンコの名も誰も知らない。

そして、実は、タロとジロを一生懸命助けて、昭和基地で次の隊員たちがやってくる日を待っていた、誰も知らない1頭の犬がいたことも、ほとんど知られていないのです。

その犬のことが、18日(土曜)午後6時半から、KBCの「博士ちゃん」と言う番組で紹介されます(テレビ朝日系全国放送)。興味ある方はぜひ見てください。情報が偏ってしまうことで、真実がゆがめられてしまう。そういうことがあるんだ、ということを感じてもらえると思います。

(written by Free Dog)(不定期掲載)

【ミニ解説】 日本の南極第1次越冬隊は多くの犬を南極に連れて行った。しかし1年後、2次越冬隊との交代に失敗。結局15頭を鎖につないだまま南極に置き去りにした。全滅したと思われていたが、1年後、なぜかタロとジロの2頭は生きていた。世界中が驚き、「タロジロの奇跡」と言われている。

★このブログを書くにあたり、小学館集英社プロダクションの許諾を得ています。