今回のテーマとは直接つながりませんが、能登半島の地震について書くべきだろうと思います。

2024年1月1日16時10分に発生した能登半島地震。このコラムを書いている3月に入っても、依然として見つかっていない住民がおられ、多くの方がいまだに避難所に身を寄せておられます。本当にお気の毒ですし、自分がしてあげられるのが、ほんの小さなことだということが申し訳ない気持ちです。

21世紀の、先進国であるはずの、それなりに豊かな国で科学力があるの日本で、なぜこうも国の支援は遅々として進まないのか。そのための内閣であり、国会であり、大規模な中央行政機関なのではないでしょうか。安全な首相官邸内でわざとらしい防災服を着て会見する我らが首相。

あらゆる手を尽くして支援策を提案するべき立場の政治家は、パーティー券のキックバックがばれて、自分の保身しか考えていません。「いったい、なにをやっているのか!」。そう思う国民の方も多いのではないでしょうか。 現場のみなさんは必死にやっています。石川県も、被災した各自治体も。全国から応援に来ている警察、消防、医療・介護、教育等の関係者のみなさん。休日を返上してボランティアに駆け付けるみなさん。本当に頭が下がります。これだけ現場が頑張っているのに、中央政府のスローモーな動きは、「外国の出来事」とでも思っているように見えてしまいます。

結局、ひと事なんですかね。気持ちが全然こもっていない。寄り添っていない。被災者の目線に立っていない。象徴的なシーンをテレビで見た方もいるでしょう。テレビカメラの前で、防災服の首相が、わざとらしく腰を落として、避難されている住民の方に言いました。

「何か、お困りのことはありませんか?」

帰ってきた言葉は、

「困ることばかりですよ」

首相、なんて間の抜けたことを言ってるんですか!と怒った方も多いでしょう。私もです。 その「困ることばかり」をしっかり伝える情報力が、災害時には特に重要です。土砂災害の情報。人が下敷きになっている情報。火災の情報。どの道路は通れず、何処のエリアでは水道水が出ない。そういう命を守るための情報です。正確で信頼できる情報。それは新聞でしょう。しかし今回のような大地震では、道路が寸断されて新聞を届けられない被災地がある。テレビは生中継ができる。しかしカメラクルーには限りがある。カメラが入れない被災地もある。そういう時に役に立つのがインターネットです。多くの人が自分で情報を発信できる。SNSです。

阪神淡路大震災の時に活躍したのが、当時普及が進み始めた携帯電話でした。ジャーナリストではない、普通の市民から、目の前で起きていることを知らせる情報が次々に寄せられた。携帯による情報は、個人から個人へ、またその友人へ、さらに知人へと、拡散していきました。

ばらばらの情報ではあるけれど、多様な情報です。確実なものと不確実なものが混在している。すべてが真実とは限らない。でも、とにかく様々な情報が大量に生産された。未曽有の都市直下型震災の情報が、少しずつ形を見せてきた。その最初の例でした。

私は当時、首相官邸で仕事をしていました。テレビをつけると、ヘリコプターからの中継があっていました。だから、全体像はなんとなくわかる。しかし、それぞれの家がどうなっているのか、人々はどうなっているのか。そういう情報はわかりません。「現場はどうなってるんだ」。あの時、首相官邸の中にいた記者たちは、歯噛みする思いだったのです。自分が現場に行きたくても、行けない。そのもどかしさ。もちろん、やるべき仕事は、この未曽有の都市型大震災に対して、政府がどう動くか。それを伝えることです。もっといえば、政府が素早く的確に動くように世論を動かすことです。それが首相官邸にいる記者たちの仕事ですから。

しかし情報環境が激変してきた。東日本震災の時もそうでしたが、最近はインターネット情報が威力を発揮している。今回も活躍しましたし、しています。ですが、許しがたい悪用も多発しています。

災害に便乗した詐欺メールの多発。「お前たち、人間の心があるのか!」と怒っても、そういうことをする連中ですから「よく考えたら、人でなしのことをしてしまった。本当に申し訳ない」とは1ミリも思わないでしょう。

「支援金を振り込みますから、あなたの口座と暗証番号を」「助成金、あと3名で締め切りです。今すぐ銀行カードを持参してください」…これらは私の想像ですが、こういった、追いつめられた人々につけ入って金をだまし取る不審メールが、多くのSNSを通して1日に何百、何千と配信されているそうです。正しく使えば極めて有効なインターネットという情報ツールを、このような犯罪に使う人間がいる。残念ながらこれが現実です。ならば、私たちが心すべきことは、情報を正しく認識し、悪質なものを逐一排除していくことですね。情報は便利だけれど恐ろしい場合もある。特に、情報が偏ると、歴史認識すら変わるのだということを常に意識しておくべきなのでしょう。

★ここから本題の「南極と犬の話」に戻ります。

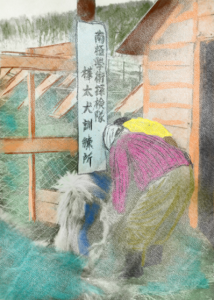

前回お約束していたのは、「タロとジロは多くの人が知っているが、他の犬のことはほとんどの人が知らない。中でも、タロジロと一緒に昭和基地にとどまり、タロジロを一生懸命助けて、次の隊員たちがやってくる日を待っていた1頭の犬がいた。その秘められた物語を紹介します」ということでした。

その知られざる犬の名は、リキといいます。

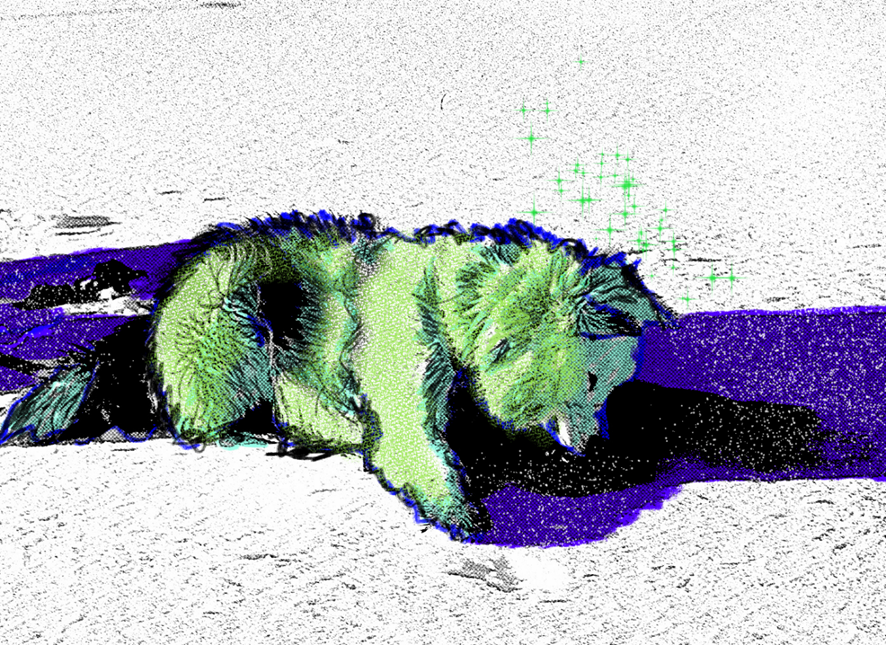

この下のイラストは、本物のリキの写真をもとに私の実弟がパソコンソフトを使って描いたものです。南極という苛烈な地で雄々しく生きたリキ。タロとジロを一生懸命育て、鍛え、第3次越冬隊に再会させてあげた名犬。しかし60年以上もその名を知られることなく、歴史に埋もれてしまったリーダー犬。孤高の姿、強い意志が、びょうびょうたる南極のブリザードに負けず存在感を示している。そんな昂然としたリキが描かれています(褒め過ぎですが、身内なのでお許しください。笑)

余談ですが、人は本人も気づかないような才能を持っていて、ある時、ふとしたことから花開くようです。実弟にこんな絵心があるなんて、全く知りませんでした。むしろ、「頭脳明晰だが、絵心はないな」と思い込んでいました。私自身はポスターやイラストを描くクラブの部長をしていて、農林大臣(現農水大臣)から賞をもらったくらいですから、自分でも絵心はもちろんあるさ、と思っていました。しかし、このコラムを書きだして、ついでにイラストを付けたらいいな、と軽い気持ちで描こうとして、とんでもなくへたくそであることに愕然としました。これもまた、思い込みです。

今回のテーマは「犬たちの悲劇はなぜ美談になったのか」ですが、言い換えれば、人は思い込みによって認識が固定化され、信じ込んでしまう。それって、とても危険な場合もあるんですよ、ということをお伝えしたいわけです。

南極に置き去りにされた15頭のカラフト犬。マイナス40度の世界で鎖につながれたまま。これはもう、完全に全滅する。それ以外に誰も想像することはできない。助かる確率などゼロ。ほとんどの日本人がそう思い、信じ込み、悲しみに沈みました。

だからこそ、置き去りから1年後に、タロとジロが生きていたという衝撃の事実は、日本中を沸き立たせたのです。0-3で負けてるホークスが、9回裏、二死満塁のチャンス。ここで逆転サヨナラ満塁ホームラン!っていうぐらい、信じられない歓喜が生まれたのです。

新聞もラジオも、当時ようやく普及し始めたテレビも、映画ニュースも、出版界もレコード業界も、こぞって「タロジロ偉かったぞ」の大合唱です。もちろん、タロジロは偉い。よく頑張った。もしタロとジロが私の犬だったら、二頭を抱きしめて泣くでしょう。

「タロとジロは偉かった」。この熱に浮かされたようなバンザイムードは、いったいどのようにして生まれたのでしょう。ここで一つ、検証した結果分かったことがあります。

まず、タロジロが発見された時、現地からの情報が極めて乏しかったことです。当時の新聞記事を読むと、1面トップで「タロとジロは生きていた」と大きな見出しが躍っていますが、記事の中身はどうも違う。大半は、昭和基地の内部は無事であるとか、食料保全もできているとか、1年間放棄した昭和基地の状態を伝える内容ばかりで、タロとジロに関する記事はほんの1,2行です。それもさして感動したような表現ではありません。それもそのはずで、その原稿は、新聞記者が書いたものでも、通信社の記者が書いた記事でもなかったのです。その発信者は、第3次南極観測隊のトップでした。その方の氏名まで書いてあります。なぜ観測隊トップが書いた報告書がそのまま新聞記事になったのか。それには理由があります。当時、南極に同行した新聞記者はいたのですが、いくら原稿を書いても、送る手段がなかったのです。今のようなインターネットも無ければファクスもない。じゃあ南極に同行する意味がないではないか、と思われるでしょうね。実は、同行した記者たちは、原稿用紙に記事を書くと、停泊している南極観測船「宗谷」に持ち込み、内容を点検されたうえで、船舶無線で記事を送信してもらう、という方法だったのです。それ以外に情報を日本に伝える手段がなかった。スマホですら使える今の通信環境からすれば、とんでもなく不便な状況で現場の記者たちは四苦八苦したのです。とりわけ、記事の内容をみられるというのは、ジャーナリズムの観点から本来あり得ない話で、歴代の同行記者たちは「これは報道の自由の制限だ」と怒りまくり「通信手段を自前で何とかするべきだ」と会社に迫ったようです。国の所有物である「宗谷」に頼るな、と。

こういう通信事情があるので、南極観測隊に情報統制の意図は無いにせよ、いつでも自由に書きたい記事を書けるわけではなかった。別に観測隊にこびへつらう提灯記事を書いたわけではありませんが、南極観測事業の推進に不都合な事実は、観測隊だって出したくはない(と思います)。

ですから、タロジロ発見後、次々に発見された犬たち。鎖につながれたまま飢え死にあるいは凍死したゴロ、モク、ペス、ポチ、紋別のクマ、アカ、クロの7匹のことは報道されていません(全国の新聞を調べたわけではないのですが)。また首輪から逃れることはできたが、どこかへ逃げてしまい、どこかで死んでしまった風連のクマ、ジャック、シロ、デリー、アンコのことも報じられていないのです。

ここからは私の推測ですが、南極観測事業は、戦後日本が世界に大声で叫びたい「国家プロジェクト」でした。日本は戦争に負けたけど、こんなにまで復興したのだ。いまや最先端の南極観測事業にまで参加できるようになったんだ。すごいだろう!1964年の東京五輪同様、国威発揚の国家事業でした。とにもかくにも、1年間日本隊は越冬に成功し、素晴らしい成果を挙げたのですから、本来であれば世界から絶賛され、日本中が「よくぞやってくれた」と拍手喝采、のはずでした。

ところが、想定外の悪天候と、そうした際に対応する適切なマニュアルがなかった(当時、そんなものはどこにもなかった)ことなどから、本当に不運なことに、犬たち15頭を置き去りにせざるを得なかった。

決死隊を編成して昭和基地に取り残された犬たちを救出に向かったとしましょう。成功すれば世界が感動するでしょうが、決死隊が全滅したりすれば、世界中から無謀さを非難されたのではないでしょうか。決死隊の隊員にも家族がいます。犬を救うために自らの命を失ってしまった。それを家族が納得できるかといえば、無理では無いでしょうか。特に当時は、今のように「犬は大切な家族。共に生きるかけがえのない存在」といった意識も社会的風潮もなかったですから。

とにかく南極に犬を置き去りにした。その事実によって南極観測事業は大バッシングを受けた。「犬を見殺しにするような南極観測など、やめてしまえ」。そういう空気、運動です。正直、政府も観測事業セクションも困り果てたはずです。

置き去り事件が日本国民に与えたショックは大きかった。バッシングの嵐はおさまらない。そんな時、なんとタロとジロの2匹が生きていた。言葉は悪いですが、政府や南極観測事業セクションによって、これはプロパガンダに使えるわけです。

「1年間、必死にがんばって、励まし合って、幼いタロジロの兄弟は生き抜いた。そして助かった」。いかにも日本人好みの物語。しかも創作ではなく、生きていたのは事実なのです。 しかし、反対に、雪の下から遺体となって発見された犬たちのことは、特段の意図は無かったのかもしれませんが、いちいち発表されず、したがって新聞記事にもならなかった(くどいようですが、全国の新聞を調べたわけではありません)。事実が公表されないならば、それは無かったことになります。

本来ならば、死んでしまった犬たちと、いずこかに消えた犬たち。彼らの物語も、書こうと思い立った人がいたなら、書けたでしょう。それぞれ、生まれ故郷があるのです。そこには地元の記者がいるでしょう。「どんな子犬だったんですか」「南極では頑張ったんでしょうね」「置き去りにされて、今、どんなお気持ちですか」。たとえ小さな新聞社でも、あるいは雑誌でもテレビでもいいのですが、語り伝える者がいたら…

本来、伝えるべきことは、死んでしまったり、行方不明になってしまった犬たちの悲劇だったのではないか、と私は思うのです。あんなことが二度と起きないようにするために。検証、分析、対策。現在、南極に犬を連れていくことは国際上の取り決めで許されません。しかし以前は、タロジロ発見のあとも、日本だけではなく外国の犬たちも次々に南極に連れていかれ、いろんな作業をさせられ、中には死んでいった犬もいるわけです。

伝えるべきだった13匹の悲劇。さらに言うならば、1次越冬中に死亡した2匹、行方不明になった1匹。これら、政府にとっては「負の情報」ともいうべき犬たちのことは語られていません。

それに代わって、タロとジロの生還が「美談」となり、関連本が出され、レコードが売り出され、人々は感動した。それ自体が悪いわけではありません。ただ、タロジロの頑張りの陰で、死んでいった犬たちの情報は限りなくゼロのまま。情報の偏りが美談にしてしまった、と私は思うのです。

映画「南極物語」はアニメ以外では今でも観客動員数が日本一ではなかったでしょうか。この映画は、人によって好き嫌いがはっきりしています。「可哀そうで、泣いて感動した」と言う方もいれば「よくまあ、犬たちをあんなに残酷な目に遭わせて」と現地ロケを批判する人もいます。どんな作品も、人によって受け取り方や解釈は違うので、それはいいのですが、この映画は、死んでいった犬たちも丁寧に描いています。「そんな場面あるわけないだろ」と突っ込みたいシーンはありますが、誰もが思いもしなかった、名もなき犬たちの死。そこもある程度描いていた、という点で、私はいい映画だと思っています。

本来伝えるべきだった(と私が思う)13頭の犬たちの死・不明。それは日本人全体として向き合うべき「犬の命とは」という命題だったのではないかと思います。

それがタロジロの生還という事実の大きさによって、悲劇がいつのまにか沈殿し、見えなくなり、なかったことになってしまった。何ら意図的なものがあったわけではなく、人は悲惨なものを見るよりも、「おお、よかった」と喜び合うようなものを見たい。そういう、ある意味人間的な事情が、13頭の悲劇に暗幕を降ろし、2頭の美談に置き換わってしまった。

いい、悪い、という二元論ではなく、情報というものが偏ってしまうと、本来見るべきもの、考えるべきものが見えなくなり、考えが及ばなくなる。逆に言えば、情報というものは常に多面的であるべきで、一方通行的な情報、ひとつのドグマに支配された情報(共産圏、社会主義圏の情報統制もそうだと思います)しかない世界では、人は正しい判断ができなくなるということです。つまりは、「情報の落とし穴」がそこにある、ということです。

当時の政府や南極観測事業セクションが意図したわけではないのですが、結果的に「タロジロ偉い」「ほかの犬のことは忘れた」という風潮が国内で醸成された。その結果、昭和基地でタロジロを守り、第3次観測隊との奇跡の再会へとつないだ幻の犬、とてつもないリーダーシップを持っていたリキの遺体が発見された時も、その事実が日本国民に知らされることはなかったのです。

衝撃の事実を私が知ったのは、2018年でした。唯一の第一次越冬隊の生き残り。そして、タロジロをはじめ、すべての犬たちと行動を共にして、一番犬たちと濃厚に接してきた北村泰一さんが何十年も胸に秘めていた事実を告げたのです。

「実は、タロとジロを一生懸命助けて、昭和基地で次の隊員たちがやってくる日を待っていた1頭の犬がいた。その犬は第3次越冬隊が到着する前に昭和基地で死んでしまった。その犬こそがタロジロの奇跡を起こしたのです」と。

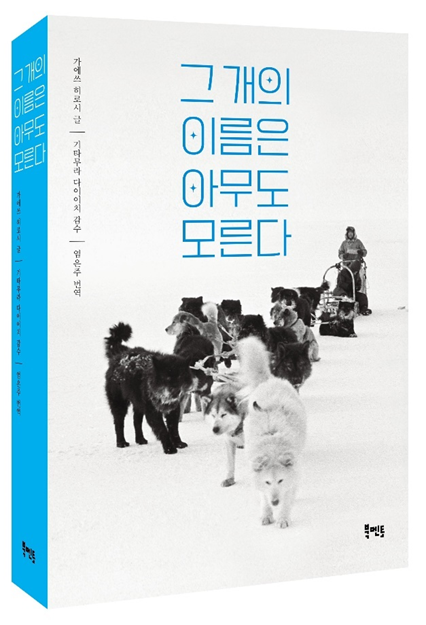

このリキの物語は、本になり、テレビの再現ドラマになり、さらに劇場公開という大きなプロジェクトも進んでいます。タロジロそのものを知らない若い世代のほうが接しやすいメディアで、物語が生まれようとしています。

また、この物語はお隣の韓国でも話題になり、今月にもハングル版が韓国全土で発売されるとのことです。「韓国って、犬を食う国だろ。そんな国が犬の物語なんか読むかなあ」と思われる方もいるでしょう。

確かに、わずかですが高齢層には犬肉を食べる方がいます。しかしコロナ以降、ペットとして犬を飼う世帯が急増。それに伴い、もともと犬肉を食べたことがない若い年齢層が「犬肉を食べる行為は残酷で、許せない」という声を上げ、国民的に犬食反対の機運が高まったことから、今年1月に「犬食禁止法」が国会で可決したと報じられています。韓国人は犬を食べる。これも偏った情報によって、私たち日本人が陥っている偏見という名の「落とし穴」なのかもしれません。韓国の人々、特に若い世代がこの哀切に満ちた物語をどう読み解くか。興味深いものがあります。

次回は、その謎の犬リキの、南極で生き抜く戦略などについて書こうと思います。

(Written by Free Dog)(不定期掲載)